鹰厦棋局:难忘的英雄岁月

综合

关注史载:1956年12月9日,鹰厦铁路铺轨至厦门站。当年,时间的镜头定格了一个个难忘的瞬间,已然成为悬挂在铁路历史长廊里的一幅永恒的画,历史的画笔描摹出的灵动画面,如同打开一扇与时光对话的视窗,凭窗远眺六十多年前尘封的岁月,当年鹰厦铁路移山填海的建设激情,在日渐漫漶的旧日影像中渐次清晰起来……

布局:在静寂无声中悄然落子

东南福建,三面环山一面临海,境内雄山高峙、水网密布,素有“闽人登山如登天,闽道更比蜀道难”之称。1952年成渝铁路建成通车后,修建鹰厦铁路被摆上了议事日程,华侨领袖陈嘉庚在全国政协会议上呈报修建福建铁路的提议,并上书毛泽东主席直抒胸臆,呼吁建设入闽铁路。

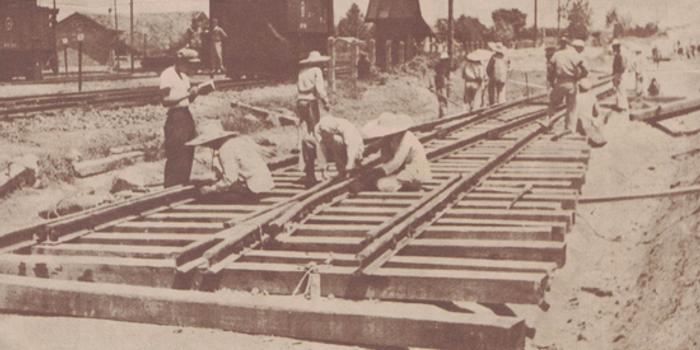

资料图:鹰潭车站联接鹰厦铁路的道岔。马照运 摄

1954年,鹰厦铁路建设正式立项,并组织了线路勘测设计,线路采用从鹰潭至邵武、来舟、永安再至漳平、厦门的最短路线。1955年初,从朝鲜战场光荣归国的铁道兵8个师和1个独立团,开进闽赣崇山峻岭,拉开了鹰厦铁路建设决战的帷幕。

1955年2月21日,浙赣铁路鹰潭车站,没有锣鼓喧阗、鞭炮齐鸣,一切平淡如常,建设者运锤如风,在车站南端的一副道岔上,砸下了鹰厦铁路第一根道钉,这里成为鹰厦铁路地理坐标的“零起点”。由此,绵延至厦门的694公里铁路线,穿行在巍巍雄山之间,游弋在滔滔碧水之上,一排排轨枕却似琴键,一根根钢轨犹如琴弦,时间的巨手弹拨之间,车轮与钢轨唱响的铿锵乐音飞扬而出,变幻成铁路发展曲谱中吟唱不衰的永恒旋律。

这一天,也是鹰厦铁路时间坐标的“零起点”,时光之水缓缓向前流淌,记忆之源从这里潺湲而出,22个月的铁路建设史宛若一阕抒情诗,在历史的册页里写满了英雄的故事;64年的铁路运营史,如同一部叙事长诗,精美的文字排列成行,火车穿行其上,在一个个时间驿站中,卸下了一个个厚重沧桑的往事:有蒸汽机车在大禾山隧道气喘如牛的声音;有电力机车攀越雄山步履轻盈的足音;有绿色长龙里旅客夜枕江涛甜美温馨的梦;有一列列满载货物的列车走南闯北,高歌一曲“走四方”,呼啸的铁流壮美了闽山赣水……

中盘:决战响起了嘹亮的号角

从鹰潭出发,鹰厦铁路建设快速迈开前行的脚步,一路奔向东海之滨。虽不是战场,亦有硝烟;虽不是战争,也有牺牲,10万筑路大军艰苦鏖战,打响了贯通大禾山隧道、戴云山脉大填方和厦门海堤建设的“三大战役”。无数精彩的往事,没有在时间的风尘中化为齑粉,却如镌刻在花岗岩上的文字,见证着历史,在时间深处闪耀着价值的光芒。

绵延起伏的武夷山脉,横亘在赣闽之间,群峦如簇,大禾山一峰突兀,直插云霄,如美人发髻,高高耸立。一座名为“大禾山”的隧道洞穿其间,却似一支发簪,穿透了幽深绵长的时光隧道,铺砌出一条写满英雄故事的康庄大道。

大禾山隧道,全长1640米,铁道兵五师万余名官兵和铁路建设者,奋战了3个多月打通了这座鹰厦铁路最长的隧道。至此,巍峨的武夷山脉,不再只有风与树的唱曲、溪水与山石的对话,还有阵阵蒸汽机车嘹亮的汽笛声,怒吼一声,不意间惊飞了丛林里探头探脑的小鸟。

资料图:鹰厦铁路大禾山隧道北口外景。李文秀 摄

大禾山隧道所在区域,为八至二十级的特级坚石,风钻的钻头碰上坚硬的岩石,犹如利矛遇坚盾,碰撞出火花四溅。隧道掘进,在一次次艰难破壁中缓慢前行,每天挖掘进度只有0.9米。工期滞后,全体参战的指战员都很着急,啥办?大家召开诸葛会,决定加大力量投入,采取四班作业,昼夜不息,形成决战态势;关键时刻铁道兵司令王震,亲临隧道现场,操持风枪作业,全军欢声雷动、士气高涨,一鼓作气、乘胜追击。在硝烟弥漫的隧道内,一批批勇士轮番上阵,与顽石一次次较量,在山崩石裂之间,隧道南北两端日均掘进34.05米,创造了当时铁路建设新纪录。

1956年1月24日,经过118天的艰苦鏖战,大禾山隧道最后一道石壁轰然倒塌,南北相向的两支大军胜利会师,大家紧紧的拥抱在一起,激动的泪水长流,闪光灯下的泪珠,如同一颗颗珍珠,收藏进了历史的画册,半个世纪回眸之时,依然熠熠生辉。

福建中部的戴云山脉,峰高入云,为闽江和九龙江的水系的分水岭。鹰厦铁路铺轨大军溯闽江三大支流之一的沙溪一路南下,被高高的戴云山脉挡住了去住。“天高鸟飞绝”,铁路如何翻越戴云山,这是横亘在铁路建设者面前的一道难题。如何破题?在苏联专家的建议下,决定采用削峰平谷的方式征服这座雄山。

山高路远坑深,大军纵横驰奔。1956年3月,铁道兵紧张忙碌,对群山实施“掏心”战术,将数万公斤炸药藏进了大山深腹。一声令下,炸药起爆,大地惊惧、猛烈颤抖,震天巨响,惊飞了天上的云彩;滚滚烟尘,遮蔽了观景的太阳。倾俄,数峰倾倒,泥石如瀑,宣泄着、奔腾着涌向深壑……

在这场史无前例的大爆破中,铁道兵削掉了四座山峰、填平了三条峡谷,铁路由此登上戴云山脉之巅,沿九龙江继续南下。消失的峡谷,未因海拔高度的“上升”而沉寂于时间的谷底,打虎坑、柯周坑,“坑”里已无往日的故事,鹰厦铁路的小站,却以这样一个个诗意般的名字定名,永久地镶嵌在中国万里铁道线上。

1956年10月,鹰厦铁路铺轨至漳平。沿着铺轨列车行驶的轨迹,回望被铁路建设者征服的雄山,在此留下了千分之二十二“华东铁路第一坡”的美誉。自此,一前一后双机牵引的火车,登上了一个名为“岭头”的车站。一览众山小,无限风光,尽在戴云险峰。

1954年1月,在陈嘉庚的倡议下,厦门海堤动工建设。海堤建设投资占到了1953年全国GDP的六百分之一,投资之巨,史无前例,可见国家修建海堤决心之大。早于鹰厦铁路开工建设的海堤,如同宏大交响乐的前奏曲,乐音嘹亮;又如皇皇巨著的开篇序言,雄文奔放。厦门海堤规划甫一“出场”,就惊艳了世人的眼球,成为当时全球第一座公铁两用跨海海堤。

厦门岛与大陆隔海相望,海深水急、波涛汹涌,填海造堤难度极大。在闽南当地建筑专家的建议下,海堤采用当地的花岗岩石料切砌而成。填海造陆,一块块二百多公斤的条石抛入海中,水花激溅、涟漪四散,然而却似泥牛入海、静寂无声。原来环岛的洋流激涌,很快将条石冲散,海堤基础难以成型。如何让条石在海底生根?专家研究出了“竹笼捆石”法,将众多条石装入编好的竹笼,再装船运至海上,抛填造陆。

然而,新的难题接踵而至,竹笼捆扎的万斤巨石,凭借人力很难将之从船上抛入海中。大家收集金点子,想出了好办法:在船弦一侧的船头、船中、船尾安装三个与船体垂直的小三角木架,竹笼放在三角形木架的斜边上,用粗绳捆住,只需解开绑绳,竹笼便可随之落入大海。这种抛石法,提高了工效720倍,但危险系数极大,抛石入水之时,船体剧烈摇摆,稍有不慎,可能侧翻。一叶叶扁舟,在高超的船工驾驭下,荡起了“秋千”,大海之上的“摇摆舞”,成为那个时代舞台上最美丽、最炫酷的舞蹈。

建设者长缨在手,敢缚苍龙,激涌的海浪低下高昂的头,海底石堤不再深藏闺中,如雨后春笋“长出”了海面,海堤建设取得了决定性胜利。1955年10月1日,全长2212米的高崎至集美海堤建成;1956年11月。全长2820米的集美至杏林海堤建成,两条海堤总长5032米,统称厦门海堤,海堤宽19米,公铁两用。

遥望苍茫大海,长堤卧波,一道飞虹踏波蹈海升起绚烂虹霓;纵观古今历史,长龙如梭,在历史的这头与那头,搭建起跨越时空的津梁。

资料图鹰潭扩建枢纽站。徐元珍 摄

收官:延续60多年的精彩故事

1956年12月9日,时间的指针指向中午一点半,冬日的阳光朗照,暖暖的,照进欢呼的人群,催开了人们花一般的笑容。此刻,厦门万人空巷,花如潮、歌如海,迎接着胜利之师到来。只见:两队铁道兵整齐列队,奋力而出,将抬起的钢轨,稳稳地放在了已排列齐整的枕木之上,标志着鹰厦铁路铺轨至厦门站。

铁道兵黝黑的脸庞,收藏着22个月的风雨,俘虏了694公里的阳光,此时更显刚毅、英武,劳动的号子、战斗的号角,响彻行云。喜悦的笑容写在人们的脸上,欢呼声如一阵阵风吹过,欢乐的涟漪在人群中层层激荡……

1957年4月12日,又一次万人庆典在厦门站举行,鹰厦铁路开行首趟客车。车窗内的人探出身子,车下的人张开双臂,激动地拥抱在一起,成为一个时代最美丽的窗景。海堤上,远去的列车,如北去的雁阵,一声长笛,在历史的时空留下了一声绝响;又如史册中的点点墨行,流韵成诗,灿烂了半个多世纪的时光。

鹰厦铁路修建节约的资金,用于建设外福铁路和漳平至龙岩的铁路支线。1959年12月,外福铁路开通运营,与鹰厦铁路构成了“人字型”结构,永久地镶嵌在福建铁路版图之上。一趟趟列车,奔驰其上,如大动脉中涌动的血液,奔腾着时代的欢歌。1993年12月26日,鹰厦铁路全线电气化改造完成,告别了蒸汽机车雄浑的汽笛声,高亢的电力机车风笛声,传扬在青山碧水之间,时代奋进的乐音更加悠扬……

踏千山小于足下,抽万水于溟濛无极。六十载岁月悠悠,美哉,鹰厦铁路;壮哉,鹰厦铁路。六十年长河奔流,雄哉,鹰厦铁路;伟哉,鹰厦铁路!(方腾)